*di Eliana Iorfida*

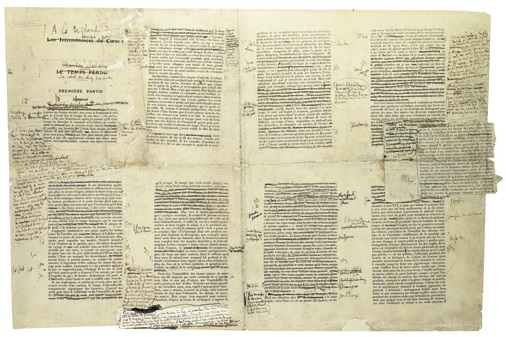

“Dopo 712 pagine di questo manoscritto – dopo infinite desolazioni per gli sviluppi insondabili in cui ci si deve sprofondare ed esasperanti momenti d’impazienza per l’impossibilità di risalire alla superficie – non si ha nessuna idea di quello di cui si tratta. Che scopo ha tutto questo? Che cosa significa? Dove ci vuole condurre? – Impossibile saperne e dirne nulla”.

Così scrisse, nell’autunno del 1912, il correttore di bozze dell’editore Fasquelle, editore di Zola e Rostand, dopo aver letto il primo dei sette volumi che compongono Alla ricerca del tempo perduto, alias la Rechercehe, di Marcel Proust. Quel che lasciò interdetto il povero lettore, oggi, nel 2022 e nel 150esimo anniversario delle morte dell’autore, spinge invece uno dei nostri maggiori quotidiani nazionali a consacrare Proust niente meno che “Uomo dell’anno”.

Il nostro, di lettore, mi perdonerà se sarò colta anch’io dall’insolita tendenza a “dare i numeri”, ma di questo si tratta: enumerare, allungare, comprimere, afferrare, perdere o dilatare il tempo alla maniera in cui la letteratura è capace di fare. Misura convenzionale per alcuni, illusione e paradosso per altri, linea retta o cerchio dell’eterno ritorno per altri ancora, come serpente che si morde la coda, il tempo resta il centro nevralgico di questa monumentale “Ricerca”. La scrittrice Clara Valerio, matematica nell’intimo e capace di legare più di tutti la parola scritta al numero, nel sostenere che “Proust è lo scrittore che più assomiglia alla vita” intende proprio questo, il suo ambire all’eterno: perdere il senso del tempo, dunque il fluire verso quella che a noi mortali pare essere una fine inesorabile, mediante l’alchimia della parola, la sua potente dimensionalità parallela.

“A lungo, mi sono coricato di buonora” esordisce il primo dei sette volumi, Dalla parte di Swann (o La strada di Swann), mettendo in relazione il tempo del sonno/sogno e del non riuscire a prender sonno con quello della veglia. L’editore Ollendorf, terzo fallito tentativo di pubblicazione, gli fa eco: “Sarò particolarmente tonto, ma non riesco a capire come questo signore possa impiegare trenta pagine a descrivere come si gira e si rigira nel letto prima di prendere sonno”.

Ed ecco i numeri: 7 volumi, 3.724 pagine, 9.609.000 caratteri, centinaia di personaggi ed episodi ambientati in Francia tra ‘800 e ‘900, insomma, tutti gli elementi per fare entrare l’opera nel Guinness dei Primati come il romanzo più lungo del mondo e indurre Luc Fraisse a definirlo L’œuvre cathédrale. Sì, perché dell’architettura di una cattedrale si tratta, all’interno della quale ogni lettore – io per prima, che armata di sola ingenuità giovanile riuscii a sciropparmela negli anni del liceo – si accinge in punta di piedi, smarrendosi, inevitabilmente, tra navate e colonnati, capitelli e volute di questa costruzione letteraria moltiplicatrice del tempo. La Recherche come la Sagrada Familia di Gaudì, mi sia consentito il paragone: una costruzione perpetua che, volendo innalzarsi a rappresentazione dell’Infinito, per sua stessa definizione è indefinibile, destinata all’incompiuto.

Eppure, a un certo punto, il capolavoro di Proust si compie. Questo “romanzo-mondo”, come lo definirono diversi critici, reca al proprio interno una bussola per orientarsi e condurci a conclusione: Il tempo ritrovato, l’ultimo volume. Perché dietro la Ricerca del tempo perduto, gli infiniti errori, i cambi di passo, le deformazioni, i fraintendimenti e le mille peripezie, si svela il volto della Verità, quella che ci precede e ci segue nel cammino, a priori dal tenerne conto.

È quella Verità cui tende l’arte, poiché, in sostanza, questo maestoso romanzo di romanzi altro non è che la manifestazione stessa dell’attività del narratore, che per mezzo della parola porge al lettore la sua e l’altrui esistenza, nell’eterno evocare di sensazioni che permette alla nostra memoria di tornare indietro e fissare tutto in un tempo soggettivo, assoluto.